東京都板橋区に陸軍板橋火薬製造所跡があります。

明治から現在にかけて東京の変遷を感じられる静かなる遺構。

一般公開日に訪れ、その中を歩いてきました。

陸軍板橋火薬製造所跡

板橋区加賀一帯に位置するこの地域は、明治期から第二次世界大戦中まで、日本軍の工場となっていた地域です。

施設は、1940年(昭和15年)に東京第二造兵廠板橋製造所と改称され、火薬・爆薬の製造、実験、研究という重要な軍事生産の中核を担っていました。

その歴史は江戸時代にまで遡ります。

江戸末期から第二次世界大戦の歴史を辿る遺構

1679年(延宝7年)に加賀前田家が拝領した下屋敷(平尾邸)がはじまりとされています。この下屋敷には築山と呼ばれる人工の山があり、そしてすぐ隣には、石神井川が流れており、兵器の研究開発を行うのに最適な場所だったこともあったのでしょう。

また、すでに幕末の頃にはこの場所では西洋流の大砲が製造されていた実績があったのも見逃せません。幕末の1853年(嘉永6年)には、加賀藩が石神井川の水流を利用した水車を動力として、西洋流の大砲鋳造が行われています。

明治維新後、1871年(明治4年)に兵部省(後に陸軍)がこの地域を「兵事第一必用の火薬製造の場所」と位置づけ、1876年(明治9年)に陸軍砲兵本廠板橋属廠(板橋火薬製造所)が発足し、約21万8千坪の広大な平尾邸の跡地のうち、約3万坪を活用し研究施設が建てられていったと言います。

工場は黒色火薬製造を開始し、1877年(明治10年)には火薬の発射試験を行われました。後にこの試験場は、旧平尾邸の築山を活用し着弾の標的として使われていました。

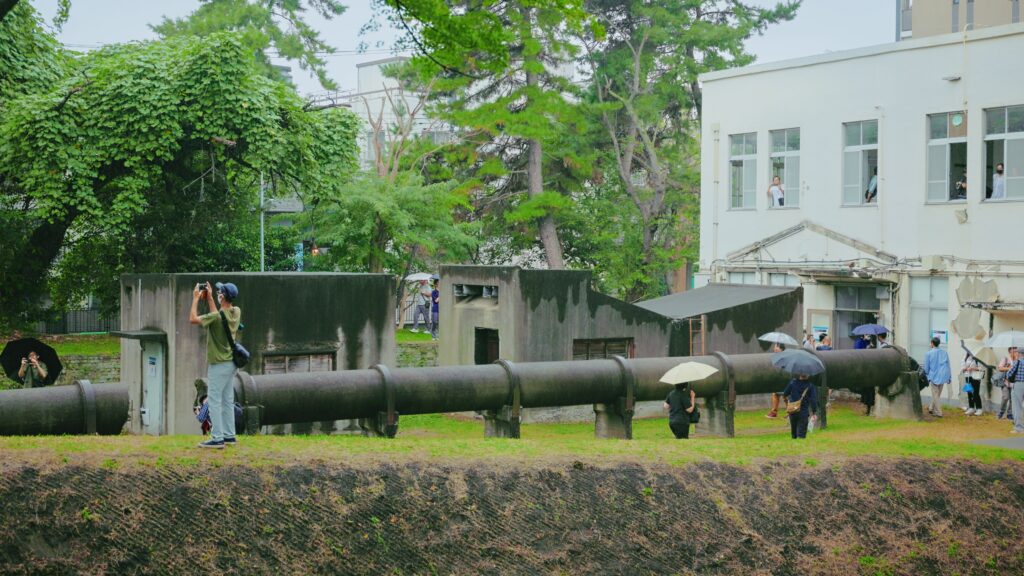

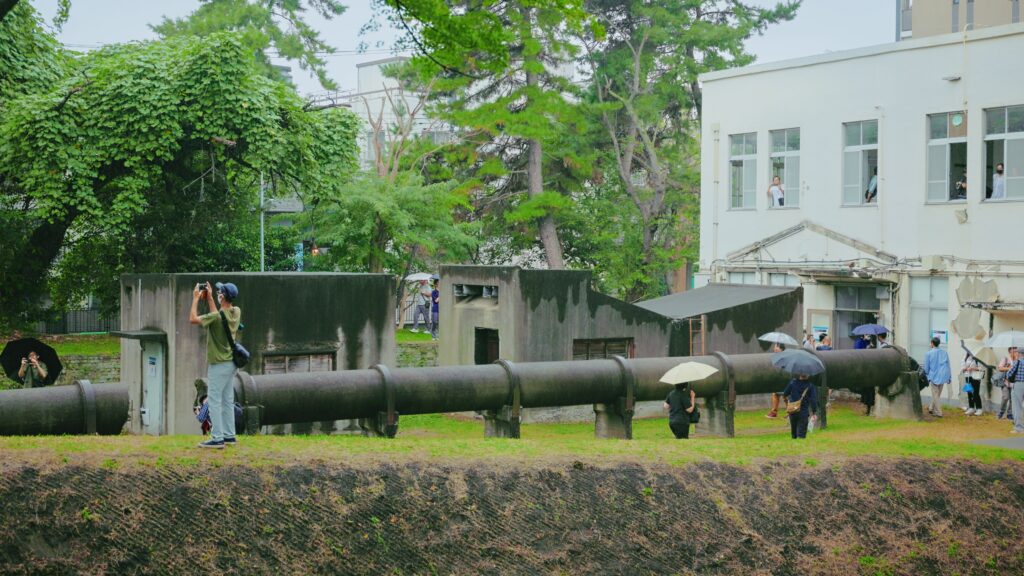

弾道管

見学できる施設で最も目立つ遺構、それが施設中央に鎮座するこの大きな筒。

これは弾道管と呼ばれるもので、銃の火薬を試験するために使用されていました。

この施設は旧日本陸軍が作ったもので、火薬研究所において、火薬の隠蔽式発射試験に使用された設備となっています。建築年代は現在も調査中で、史料上の初出は昭和9年(1934年)となっており、大正10年(1921年)から昭和9年の間に設置されたと考えられています。

この管は、天候などによる変化の影響を与えないようにコンクリート製の筒で覆い、その中で試験することで、正確なデータを収集するために使用されたと考えられています。

現在は筒が建物と分断されていますが、当時は奥の白い建物、燃焼実験室と繋がっており、雨や風の影響を一切受けず試験できたようです。

この弾道管は50mほどあり、現在もその一部が健在です。弾道管は築山、現在の加賀公園に繋がっており、そこが弾の的、壁になっていました。

史料的な制約から詳しい利用方法は判明していませんが、火薬の計測には電磁場を用いていた可能性も指摘されています。。弾道管を支える柱には、陶器製の碍子が残っており、そこに電線が張られ、電磁波を発生させ中の火薬の状態や状況を測定していたのではないかと推察されています。

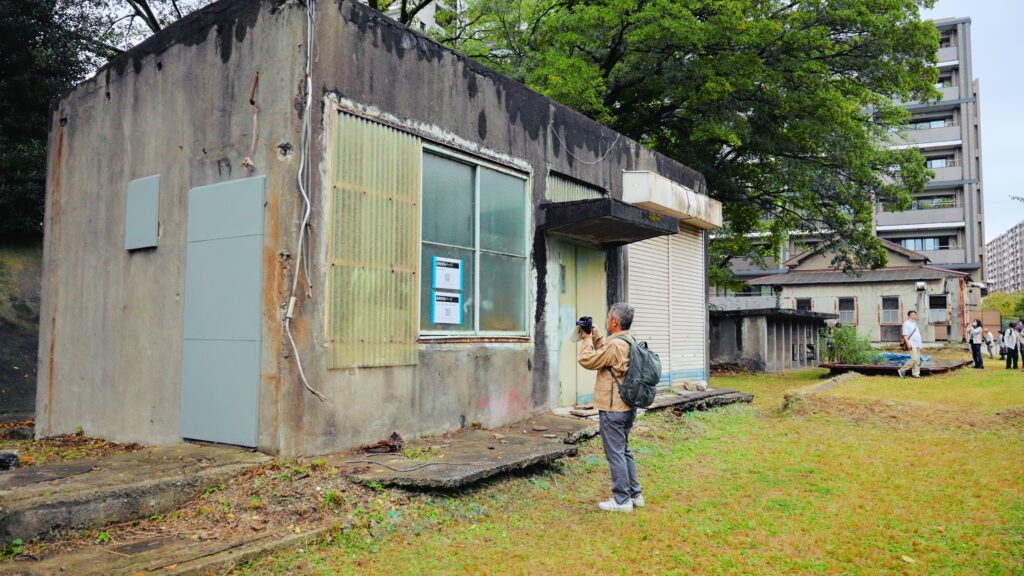

燃焼実験室

弾道管と繋がっていた燃焼実験室、この遺構の中で一番大きくしっかりとした建物です。この中も歩くことができました。

周辺の建物と違い、部屋も多く作りがしっかりしているのが伺えます。

この建物は鉄筋コンクリート製で、耐震調査の結果でも補強の必要がないほどにしっかりと建てられた建物のようです。

この建物は、先程も説明したように弾道管と接続していたことから、発射室の役割も担っていました。接続されていた痕跡も建物の中から見ることができるようです。

建物の建設は、昭和18年(1943年)から昭和20年(1945年)までの間に行われたと推定されています。

再利用と野口研究所

終戦後、この施設の役割は変わりました。

終戦後は、陸軍の工場であったことから閉鎖され、GHQの管理下に置かれ、その上で、利用希望を出した民間の諸団体が借り受けて、それぞれ利用されていくことになります。その団体の一つに野口研究所があり、この施設は野口研究所が活用することになりました。

当時の東京市民は、極度の建物不足に陥っており、旧板橋火薬製造所の跡地で戦後の活動を再開する団体がたくさんありました。

昭和21年7月に旧板橋火薬製造所の土地家屋を国から借り受ける目的で「板橋管財施設利用組合」が組織され、後に加賀五四団体自治会となったこのその組合には、野口研究所の他、都立化工専、渡辺学園、資生堂、池影自動車、山田病院などが参加していました。

現在でもその面影を感じることができます。

この場所の近くに資生堂の美容学校があります。

資生堂の学校が建てられた経緯はここにあるようです。

そして、現在遺構として残された場所は野口研究所が借り受け

研究棟などとして再利用を始めることになります。

この施設は2010年代まで野口研究所が利用し、時代に合わせて古い建物を増改築しながら活用してきました。その全貌は未だ解明されていませんが、使われる中で機能や姿を変えてゆくことが、産業遺産の特徴でもあります。

現在も近くに野口研究所の施設が残されており、その周辺の土地は一部が売却され、マンションなどに変わっています。この遺構が残されたのも、文化的価値を残そうと板橋区が働きかけ、遺構が残される形となりました。

現在も、周辺の地区は大型マンションなどの開発事業が進んでいます。そんな中でこの遺構は、板橋区や開発事業者が文化財的価値を守ろうと働きかけ、史跡として保存される形となりました。

そのため、遺構の一部は現在隣接しているマンションの土地にあったものを移転して設置しているものもあります。

試験室

この建物は火薬実験に関連している施設だということは分かっていますが、実際にどのような施設だったのかまでは具体的に解明されていません。

屋根は斜めの特徴的な形状をしており、その特殊性が伺えます。

鉄筋コンクリートは、しっかりとした印象で強度を感じさせます。

配置やレイアウトから考えると弾道管の計測や、

計測のための発電設備などがおかれていたのではないかと想像が膨らみます。

本来フェンスで囲われた中を実際に歩いて回れるのは当時の遺構を手で触れ歴史を感じられる貴重な機会です。

そしてまだ、解明されていない謎があるのも素敵なことだと思いました。

擁壁

火薬の試験は爆発や火災の危険を常に抱えています。そのため各施設は、独立した設計がなされていました。そのため多くの施設が必要になるのですが、すると多くの土地が必要となり、その分、資材の運搬が課題になります。

その問題を解決するために作られたのが鉄道です。この擁壁は、各施設とそこへ資材を運ぶために用意された鉄道の軌道を隔てる壁でした。

この鉄道は、軽便鉄道で、一般的な鉄道よりも軽量なレールなどで作られた鉄道でした。レール幅は750mmと狭く、トロッコ線の延長のような趣があります。

このような鉄道を活用し、大きな施設に様々な資材を運んでいたそうです。

その名残がこの擁壁として今もなお残されています。

加温貯蔵室

この施設は加温貯蔵室と呼ばれる施設でした。

加温貯蔵室とは、火薬の大量の貯蔵を行うための施設ではなく、火薬の劣化などの保存状態を研究する施設だったそうです。

一般的に火薬は温めると火薬が劣化するそうです。

この施設は保管時にわざと温度を上げ、その劣化状況などを研究し、火薬の研究開発をするための施設とのことです。

施設の床には床暖房の設備があったこと考えられ、鉄パイプがありそこに加熱した水で部屋を暖めていたようです。

当時のダイナマイトは二トルグリセリンを主成分とした爆薬だったのでしょう。この物質は温度管理が重要で、低温下では爆発しやすくなり、高温になると成分が溶けてしまうものだったようです。

この施設では、温度管理や成分や配合の研究をしていたのかもしれません。

また、TNTなどの炸薬もここに置かれていた可能性があります。

TNTもダイナマイトと同じ爆発物ですが保管や爆発に関する性質は違います。TNTは高温に弱く、温度が上昇すると危険になります。

この施設も当時の詳しい様子はわかっていませんが、TNTの安全性の検証や保管方法を探るのに使われていたのかもしれません。

常温貯蔵室

こちらは、加温貯蔵室と違い、常温で保管する倉庫となっています。

一般的な火薬庫と違い、小分けになっているのが特徴的です。

この常温貯蔵室も同様に、実験や研究のために作られたものだそうです。

サンプルとしての火薬を常温保管して検証したりしていたのではないでしょうか。

鉄扉が複数あり、そこに漢数字で番号が振られています。

管理を容易にするための工夫だと考えられます。

鉄扉は重厚で、鉄とコンクリートで出来ているように見えます。

暑さは十数cmあり、重厚さが伝わって来ました。

爆薬製造実験室

名前の通りですが、こちらは爆薬を製造する施設だったようです。

しかし、あくまで研究開発のために製造していた施設で、

爆薬の製造ラインとはまた別の施設だったようです。

外観を見るととても薄い作りのようにも感じました。

資料によると爆発のリスクが非常に高い施設なので安全性の高い構造物となっていて、上部を脆弱な構造にすることで、爆風を空に逃がす、「放爆式構造」をとっています。

もしかしたら、この建物の内側の製造室に関わる部分を、

放爆式構造にしていたのかもしれません。

またこの施設は現在、後ろに建っているマンションの土地にあったもので、現在の場所を遺構として残すことになった時に移設してきたものになっています。

中に立ち入ることが出来ないため、趣を感じるだけになってしまいますが、それでも当時の歴史を少しでも感じ取ることができたのではないでしょうか。

実際に歩いてみて

この他にも燃焼実験室の中など歩いて回ることができました。

天気が悪かったにもかかわらず多くの人が訪れており、遺構が改めて注目されていることを感じます。

燃焼実験室の中に2階へと続く階段がありました。

電気が通っておらず薄暗い廊下を抜けると階段が現れます。

窓から光りが差し込み、人造石造りの磨かれた手すりが光っていました。

足音が響き、静かな時間が流れているのを感じます。

都内でこのように静かな時間を感じられるのは中々多くありません。

2階からは、弾道管など施設全体を見渡すことができました。

また土塁などの遺構も2階から見るとその全容を感じ取ることが出来ます。

燃焼実験室の一部屋には発掘された遺構が展示されていました。

このような遺構の一部を間近で見られるのも楽しいものです。

いつでも遺構が見られる加賀公園

陸軍板橋火薬製造跡はフェンスの中だけではありません。

特別公開されていない日でも遺構の一部を見ることができます。

この場所は公園と併設されていて、下屋敷の築山の部分が現在「加賀公園」として一般の公園として利用することができます。

公園部分には、明治期の試験場、的となった射垜(しゃだ)という遺構をみることができます。

レンガで作られ、使用されなくなった戦後、コンクリートブロックで中央部分をふさいだ構造を確認することができます。

この射垜は、弾道管が作られる前に使われていたと考えられる遺構で、地面の下にもまだ続いている可能性があるとのことでした。

歴史を知って訪れるのも面白いですし、何も知らなくても面白いでしょう。

なにせ、普通の公園にはない、無骨な構造物がそこにあります。

何も知らなければぎょっとさせるせてくれる、この公園にはそんな面白さがあります。

築山と呼ばれた山にハイキング

都内にはあまりない、小高い山のある公園です。

頂上まではあるいて1分といったところでしょうか。

凸凹の足場で、ちょっとしたハイキングをした気持ちになれるのも魅力です。

頂上まで行き着くと、東側の見晴らしが良く気持ちいいです。

鳥の声がよく響いており、公園で森林浴を手軽に味わうことができるのは驚きました。また石神井川ではサギを見る事もでき、都内にいるにも関わらず自然の豊かさを感じます。

新しい公園になる前に見納めておく

現在、この公園は陸軍板橋火薬製造所跡を活用した史跡公園の計画が進められています。遺構が自由に見られることは歓迎すべきことです。

ですが、整備することで失われてしまうものがあるのも心に留めておく必要があります。現在の公園としての面白さ豊かさは、工事が始まってからでは、味わうことは出来ません。

新しくなる公園の前の姿を見収めておく、なんて楽しみ方をしてみてはいかがですか?